Sehr geehrte / geehrter …,

die Gruppe Kraftwerk hat als Vorreiter des Elektropop vor 50 Jahren mit „Wir sind die Roboter“ einen Hit gelandet. Im dazu passenden Video treten die Musiker sehr überzeugend als menschenähnliche Roboter auf. Später ließ Kraftwerk sogar von den Gruppenmitgliedern exakt nachgebildete Roboter bauen, die die Musiker bei Promotion Auftritten ersetzten. Auch in zahlreichen Science-Fiction Filmen von Star Wars bis Terminator spielen menschenähnliche Roboter eine entscheidende Rolle. In der Realität haben sich humanoide Roboter aber bis heute nicht durchsetzen können. Zu groß waren die technologischen Hürden auf der mechanischen, sensorischen, energietechnischen Seite. Insbesondere fehlte die notwendige Rechnerleistung. All diese Probleme werden nun durch den technischen Fortschritt der letzten Jahre mehr oder minder überwunden. Wir könnten damit am Anfang des Zeitalters der humanoiden Roboter stehen. Sie werden Arbeiten und Aufgaben übernehmen, die bisher nur von uns Menschen bewältigt werden konnten. Der Markt für menschenähnliche Roboter könnte mit Blick auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eine sehr dynamische Entwicklung nehmen. Optimisten wie Elon Musk sehen ein Absatzpotential, das in 15 Jahren größer als der weltweite Automobilmarkt sein soll. Auch die chinesische Regierung glaubt an das Zukunftspotential der menschenähnlichen Roboter und investiert daher erhebliche Mittel in deren Weiterentwicklung. Bis 2030 sollen alleine in China 30 bis 40 Millionen Einheiten in den Markt gebracht werden. Humanoide Roboter und ihre Zulieferer könnten somit zu einem völlig neuen technologischen Marktsegment werden mit äußerst attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Es macht daher unseres Erachtens Sinn, sich etwas ausführlicher mit den Chancen, noch ungelösten Problemen und den potentiellen Risiken unserer „maschinellen Ebenbilder“ zu befassen

Im Folgenden möchten wir kurz auf die Geschichte der Roboter und ihre bisherigen Einsatzfelder eingehen, danach möchten wir die Fragen beleuchten, warum es nun möglich ist, menschenähnliche Roboter zu attraktiven Preisen zu bauen, welche neue Einsatzfelder diese Roboter eröffnen und was für Probleme und ungelösten Fragen damit (noch) verbunden sind.

Als Ausgangspunkt stellt sich zunächst die Frage:

Was ist ein Roboter und wie unterscheidet man ihn von einer Maschine?

Maschinen sind in der Regel für eine Tätigkeit (zum Beispiel schneiden, bohren oder fräsen) optimiert. Für andere Verwendungszwecke sind sie häufig nicht zu gebrauchen. Roboter hingegen sind programmierbar und umrüstbar. Sie können damit eine größere Anzahl von oft sehr verschiedenen Tätigkeiten ausführen. Mit ihrem breiteren Einsatzspektrum kommen Sie dem Menschen damit näher als klassische Maschinen.

Der Begriff „Roboter“ leitet sich passend dazu aus dem tschechischen Wort „Robota“ ab. Der Begriff steht für Arbeit aber auch Fronarbeit (schwere, aufgezwungene Arbeit). Populär wurde die Bezeichnung Roboter und die Idee des künstlichen Menschen Mitte des letzten Jahrhunderts durch den russisch-amerikanischen Science-Fiction Autor Isaac Asimov. Durch seine Werke angeregt, entwickelten die Amerikaner Engelberger und Devol 1959 den ersten Industrieroboter mit Namen „Unimate. Er konnte schon rund 200 verschiedene Operationen ausführen und wurde zunächst in der Autoindustrie zum Bewegen schwerer und heißer Bauteile, später aber auch zum Schweißen und Lackieren eingesetzt. Die nächste Entwicklungsstufe der Industrieroboter waren die vom deutschen Unternehmen Kuka und der schwedischen Firma Asea Anfang der 70er Jahre auf den Markt gebrachten sechsachsigen, rein elektromechanischen Roboter. Sie ermöglichten neue Einsatzfelder wie das Verschrauben oder Bestücken. Diese „Kickarmroboter“, die sich flexibel wie ein menschlicher Arm bewegen und mit unterschiedlichen Werkzeugen umgehen können, waren die Erfolgsmodelle der Industrierobotik in den letzten Jahrzehnten. Wegen der Verletzungsgefahr für ihre „menschlichen Kollegen“, arbeiten die meisten dieser massiven Roboter allerdings alleine hinter Schutzzäunen.

Kickarmroboter gibt es in vielen Varianten und Größen

Quelle: Kuka

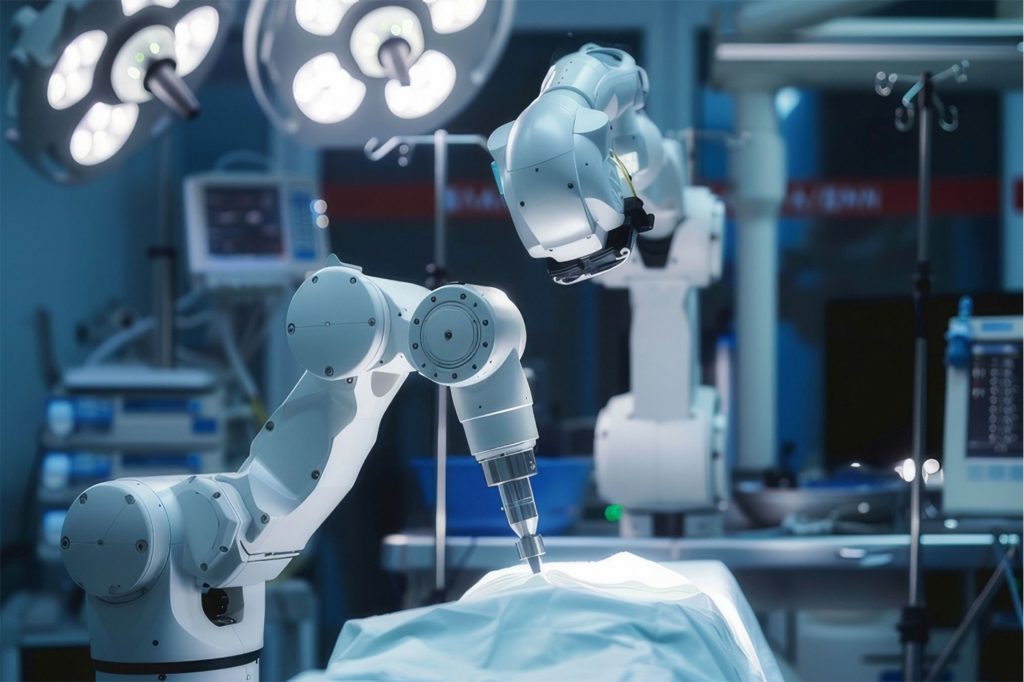

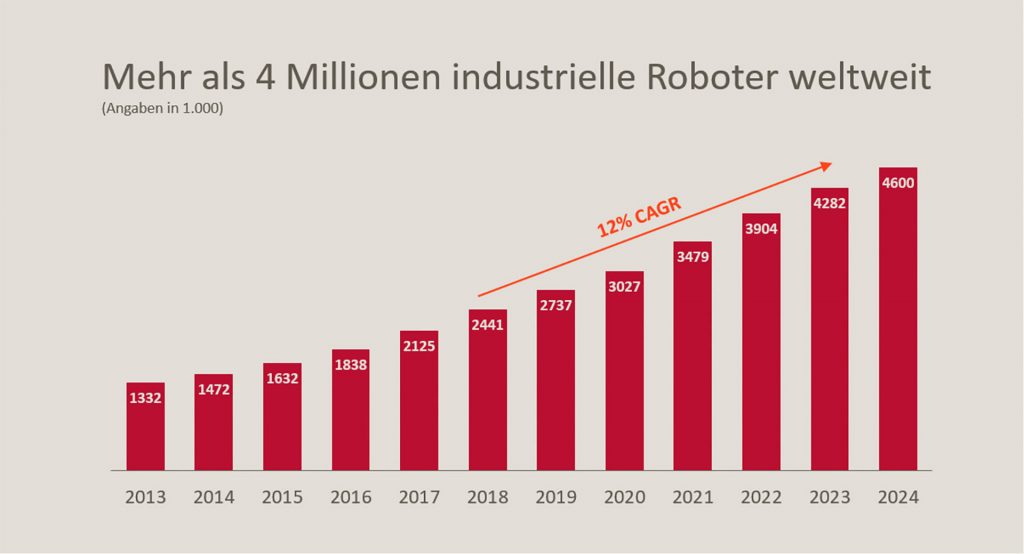

Dies änderte sich als Kuka 2004 und 2008 die dänische Firma „Universal Robots“ neue Leichtbauroboter auf den Markt brachten, die direkt mit den Menschen zusammenarbeiten können. Dies sogenannten „Cobots“ (Abkürzung für „Collaborative Robots“), schützen ihre menschlichen Kollegen, indem sie stehen bleiben, sobald ihre Sensoren einen Menschen oder ein unbekanntes Hindernis erfassen. Auch wurde bei den Cobots die Programmierung vereinfacht. Nun musste man nicht mehr einen Softwarecode eingeben, sondern konnte die Roboter an Touch-Displays graphisch konfigurieren, was die Bedienung spürbar erleichterte. Die Cobots führten zu einer erheblichen Zunahme von Robotern im industriellen Produktionsprozess. Allein 2024 wurden weltweit 542.000 neue Industrieroboter verkauft. Der weltweite Bestand aller in Fabriken genutzten Roboter beläuft sich auf über 4,6 Millionen Einheiten. Darüber hinaus sind Roboter auch sehr erfolgreich in vielen anderen Bereichen im Einsatz. Dieses Jahr sollen weltweit knapp 17.000 Medizinroboter verkauft werden, wobei das größte Marktsegment dort chirurgische Roboter sind, die Operationen alleine oder in Zusammenarbeit mit menschlichen Ärzten in hoher Präzision und möglichst minimal invasiv ausführen können.

Darüber hinaus wächst der Robotereinsatz in medizinischen Laboren, im Diagnosebereich und bei medizinischen Servicerobotern (zur Patientenüberwachung, Medikamentengabe und Desinfektion) stark an. Weitere Einsatzfelder sind der Logistikbereich, wo unter anderem Autopiloten in Flugzeugen und Fahrzeugen aber auch Roboter in automatisierten Lägern zu nennen wären. Auch kommen Roboter zunehmend im Haushaltsbereich zum Einsatz. Saug-/Wisch-, Fensterputz-, Rasenmäher- oder auch Koch-Roboter (Thermomix und ähnliche Geräte) haben in den letzten Jahren einen wahren Boom erlebt.

Roboter sind also schon jetzt sehr erfolgreiche Produkte. Das aktuelle Marktvolumen der klassischen Roboter dürfte bei knapp 50 Mrd. USD weltweit liegen, mit jährlichen Wachstumsraten von rund 15% bei Industrie- und Medizinrobotern und 20% bei Haushaltsrobotern.

Quelle: International Federation of Robotics | World Robotics 2024 | September 2024

All diese Roboter sehen aber keinesfalls aus wie Menschen. Sie ähneln bestenfalls unseren Armen. Sie können bestimmte Tätigkeiten schneller und präziser als wir ausführen. Auch haben sie häufig deutlich mehr Kraft als wir. Allerdings sind Sie nur auf bestimmte Tätigkeitsbereiche spezialisiert. Darüber hinaus sind sie meist nicht mobil, sondern aus verschiedenen Gründen an ihren Standort gebunden. Mit humanoiden Robotern steht nun eine völlig neue Klasse von Robotern in den Startlöchern. Sie weisen eine dem Menschen ähnliche Beweglichkeit und Mobilität auf. Auch haben sie äußerst sensible Gliedmaßen und können ihre visuellen Wahrnehmungen in feinfühlige Bewegungen umsetzen. Diese neue Kategorie von Robotern kommt dem Idealbild, das man klassischerweise mit dem Begriff Roboter verbindet, deutlich näher. Sie dürften den Markt für Roboter dank ihres breiten Einsatzspektrums in neue Dimensionen führen.

Warum konnten sich humanoide Roboter bisher nicht durchsetzen und warum ist dies nun möglich?

Die größten Hürden für menschenähnliche Roboter waren technologischer Natur:

- Feinmotorik und Geschicklichkeit: Die Komplexität der menschlichen Hand, die über 17.000 Tastenrezeptoren aufweist, konnte von keinem Roboter erreicht werden. Präzise Greifaufgaben wie das feinfühlige Bearbeiten von unterschiedlichen Objekten blieb daher lange ein Wunschtraum.

- Fortbewegung: Das Laufen auf zwei Beinen ist technologisch nur schwer umsetzbar. Viele humanoide Roboter waren zu instabil und konnten sich nicht verlässlich in menschlichen Umgebungen bewegen. Zwar kann man alternativ auf Rollen als Fortbewegungsmittel zurückgreifen. Treppen, enge Durchgänge oder unebene Oberflächen sind damit aber häufig nicht zu bewältigen.

- Energieversorgung: Humanoide Roboter haben aufgrund ihrer Mobilität und hohen Dichte an elektronischen Bausteinen einen hohen Energiebedarf. Lange waren die Einsatzzeiten bis zum nächsten Ladevorgang für einen wirtschaftlichen Einsatz zu kurz.

- Fehlende Rechnerleistung: Prozessoren und Microcontroller waren lange nicht leistungsfähig genug, um die Verarbeitung von zahlreichen Sensordaten, die Kommunikation mit der Umwelt und das Simulieren von Bewegungen in Echtzeit zu ermöglichen. So benötigte das Gehen auf zwei Beinen zum Beispiel bei früheren Robotermodellen oft mehrere Sekunden pro Schritt.

- Fehlende Steuerungssoftware: Frühere KI-Systeme waren regelbasiert und konnten sich verändernden, realen Umgebungen nicht anpassen. Es fehlten ausgereifte KI-Algorithmen für autonomes Lernen, koordinierte Bewegungsabläufe und die Mensch-Roboter Interaktion.

Darüber hinaus gab es wirtschaftliche und praktische Aspekte, die dem Durchbruch der humanoiden Roboter entgegenstanden:

- Hohe Kosten: Die meisten humanoiden Roboter wurden bis vor wenigen Jahren mit teuren high-end Technologien aus Einzelfertigung oder sehr kleinen Stückzahlen hergestellt. Sie waren daher äußerst teuer und dienten primär Forschungs- und Demonstrationszwecken.

- Kosten-Nutzen-Verhältnis: Aufgrund der technischen Limitationen waren humanoide Roboter zu langsam, fehleranfällig und teuer um gegen echte Menschen oder auf eine Aufgabe spezialisierte Roboter konkurrieren zu können.

- Sicherheit: Das Risiko der instabilen und zum Teil unkontrollierten Bewegungen machten den Einsatz in vielen Bereichen, wo humanoide Roboter auf Menschen treffen, wie in der Pflege oder im Haushalt, unmöglich.

- Akzeptanz: Die fehlende Mimik und Empathie lösen trotz eines menschenähnlichen Aussehens der Roboter bei vielen Menschen eine ablehnende Haltung aus.

Was hat sich geändert, dass nun die massenhafte Verbreitung humanoider Roboter möglich erscheint?

Primär wurden in den letzten Jahren ein Großteil der technologischen Hürden genommen. Die halbleiterbasierte Sensortechnik hat sich sowohl bei optischen Sensoren, Bewegungssensoren und Tastsensoren in den vergangenen Jahren dramatisch verbessert. Noch größer war der Leistungssprung bei den Prozessoren für die Gesamtsteuerung eines Roboters (Bsp. von Nvidia oder AMD) als auch bei den sogenannten Microcontrollern zur Interpretation von Umweltdaten und der Echtzeit-Steuerung von Bewegungsprozessen (z.B. von Texas Instruments oder Infineon). Ähnliches gilt für die Batterietechnik. Getrieben durch immer leistungsfähigere mobile Geräte und verschiedene Formen der Elektromobilität (vom Roller, Fahrrad, Auto bis zum Nutzfahrzeug) gab es hier deutliche Fortschritte bei Ladezeiten und insbesondere bei der Speicherkapazität. Im Zusammenspiel mit einem – dank neuer Materialien – geringeren Stromverbrauch der Komponenten ermöglicht dies deutlich längere Einsatzzeiten der Roboter. Der wichtigste Treiber für den Durchbruch von Humanoiden Robotern dürfte aber die sprunghafte Entwicklung bei KI-Software sein. Hier kommt dem durch OpenAI ausgelöste Boom bei generativer KI eine besondere Bedeutung zu. Die selbstlernende Software, die teilweise cloudbasiert arbeitet, kann selbstständig komplexere Aufgaben lösen (siehe hierzu auch unseren Investorenbrief vom August 2025 zu „Software Agenten“). Im Zusammenspiel mit immer leistungsfähigeren KI-Chips werden humanoide Roboter flexibel einsatzfähig und können ihre Fähigkeiten -ähnlich wie wir Menschen – selbständig weiterentwickeln.

Dabei verbessert sich nicht nur die Technik für humanoide Roboter -auch die Herstellungskosten reduzieren sich dramatisch! Die nun mögliche Serien- und Massenfertigung vieler Komponenten lässt die Herstellkosten um 15-20% pro Jahr fallen. Die Preise für humanoide Roboter bewegen sich damit massiv nach unten. Aktuell kosten leistungsfähige humanoide Roboter noch 50.000 bis 80.000 USD. Experten erwarten aber, dass durch Skaleneffekte und technologische Fortschritte die Preise bis 2030 auf 15.000 bis 20.000 USD, für einfache Aufgaben sogar auf 5.000 bis 10.000 USD sinken könnten. Hierzu tragen auch speziell für die Steuerung von Robotern entwickelte KI-Entwicklungs-Plattformen bei. Mit ihnen kann man kostengünstig und schnell sogenannte „physische KI-Modelle“ entwickeln. Im Gegensatz zur klassischen KI, die primär in virtuellen Umgebungen arbeitet, nutzt physikalische KI die Daten aus Kameras, Mikrofonen, Radar und Sensoren, um ihre Umgebung wahrzunehmen, diese Daten in Echtzeit zu verarbeiten, daraus Schlüsse zu ziehen und in Bewegungen umzusetzen. Physikalische KI ermöglicht damit humanoiden Roboter, sich in der realen Welt bewegen können.

Wichtige Entwicklungs-Plattformen für Physikalische KI sind aktuell Nvidias „Isaac GROOT“, Googles „Robotics-ER 1.5“ und die Open Source Plattform „Molmo AI“. Da es sich hierbei um offene Plattformen handelt, können zahlreiche Entwickler – wie in klassischen App-Shops – die Fähigkeiten der Roboter ständig verbessern.

Wo werden humanoide Roboter zum Einsatz kommen?

Die in den nächsten Jahren auf den Markt kommenden Roboter sind sicher noch nicht in allen Bereichen menschenähnlich. Sie werden teilweise noch auf Rollen statt auf Beinen unterwegs sein und in vielen Belangen den Menschen noch unterlegen sein. Ihre Leistungsfähigkeit wird sich aber sprunghaft verbessern. Zusammen mit den attraktiven Anschaffungspreisen werden sie schrittweise menschliche Arbeit ersetzen. Ihr großer Vorteil – wie bei künstlicher Intelligenz generell – ist, dass sie abzüglich von Wartungs- und Ladezeiten, nahezu 365 Tage im Jahr rund um die Uhr im Einsatz sein können. Damit dürften sie kostenmäßig in vielen Bereichen ihren menschlichen Kollegen überlegen sein. Humanoide Roboter könnten damit in zahlreichen Lebensbereichen zum Einsatz kommen:

Neben der Industrie, wo sie Sortierarbeiten, Transportaufgaben und das Montieren komplexer Produkte übernehmen können, sehen Experten den Einsatz humanoider Roboter primär in der Logistik (Lagerarbeiten), Dienstleistungsbereich (Gastronomie, Hotel, Handel), Pflege und Gesundheitsbereich (Seniorenheime, häusliche Pflege, Krankenhäuser) und in privaten Haushalten (Kochen, Reinigen, Besorgungen). In vielen dieser Bereiche können sie den Mangel an Fachkräften ausgleichen und/oder Tätigkeiten ausführen, zu denen immer weniger Menschen bereit sind – der Bedarf aber unverändert bleibt oder gar stark zunimmt. Humanoide Roboter könnten damit auch den Mangel an Arbeitskräften auffangen, der durch eine alternde Bevölkerung in vielen Industriestaaten ausgelöst wird. Primär aus diesem Grund treibt China das Thema menschenähnliche Roboter stark voran. Infolge der „Ein-Kind-Politik“ wird die chinesische Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 2030 bis 2050 um mehr als 200 Millionen bzw. knapp 25% abnehmen. China hofft diese Lücke durch den zunehmenden Einsatz von humanoiden Robotern auffangen zu können.

Letztendlich werden humanoide Roboter auch unvermeidlich – wie alle neuen Technologien – ihren Weg in die Militärtechnik finden. Sie könnten dort langfristig, ähnlich wie aktuell Drohnen bei der Luftwaffe, zu einem entscheidenden Faktor bei den Landstreitkräften werden.

Welches Marktpotenzial eröffnet sich für humanoide Roboter?

Der Markt für humanoide Roboter soll in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein sehr dynamisches Wachstum verzeichnen. Bis 2030 soll der Markt je nach Studie ein Volumen von 23 bis 80 Milliarden USD erreichen. Bis dahin sollen weltweit bereits 30 bis 50 Millionen humanoide Roboter im Einsatz sein. Doch das dürfte erst der Anfang sein. Schätzungen gehen bis 2050 von 300 Millionen bis 650 Millionen aktiven humanoiden Robotern aus. Elon Musk erwartet sogar schon 2040 10 Milliarden menschenähnliche Roboter.

Ähnlich groß ist die Spanne beim erwarteten Marktvolumen, die von 1,4 bis 1,7 Billionen USD (UBS), über 5 Billionen USD (Morgan Stanley) bis 24 Billionen USD (ARK Invest) für 2050 ausfallen. Das zeigt, wie schwer die genaue Entwicklung und Akzeptanz humanoider Roboter aus heutiger Sicht einzuschätzen ist. Fest steht aber: Der Markt wird sehr groß. Er könnte in ähnliche Größenordnungen wie die globale Computerindustrie (2,8 Billionen USD) oder der weltweite Automarkt (3,8 Billionen USD) wachsen oder diese sogar noch deutlich übertreffen.

Welche Probleme sind noch zu lösen und wo liegen die Risiken beim Einsatz humanoider Roboter?

Zunächst sind einige technologische Hürden zu nehmen. Kurzfristig werden humanoide Roboter noch weit von der Flexibilität und Feinfühligkeit von Menschen und der Präzision spezialisierter Roboter entfernt sein. So hat Tesla gerade zum zweiten Mal das 2025er Produktionsziel für seinen humanoiden Roboter „Optimus“ von ursprünglich 5.000 auf nun deutlich unter 2.000 Stück angepasst. Die Ursache hierfür sind Probleme mit der Feinmotorik der Hände des Roboters. Dies zeigt unter anderem, welche Wunder die Natur hervorbringt und wie schwer diese oft von der technologischen Seite kopiert werden können. Man darf aber dennoch optimistisch sein, dass der technologische Fortschritt auch hier rasant voranschreiten wird. Die Leistungsfähigkeit unserer „künstlichen Ebenbilder“ wird spätestens im kommenden Jahrzehnt massiv zunehmen und uns Menschen in vielen Bereichen überlegen sein.

Ein weitaus größeres Problem könnte die gesellschaftliche Akzeptanz von humanoiden Robotern werden. Zum einen lösen menschenähnliche Roboter aufgrund ihrer eingeschränkten Mimik und fehlender Empathie bei vielen Menschen Unbehagen und Ablehnung aus. Diese Reaktion bezeichnet man auch als „Uncanny Valley“ und wurde schon in den 1970er Jahren wissenschaftlich nachgewiesen. Viel problematischer könnten allerdings die großen Veränderungen und Umbrüche sein, die humanoide Roboter für die Arbeitswelt und Gesellschaft auslösen werden. Zusammen mit klassischen KI-Systemen dürften humanoide Roboter in zahlreichen Bereichen zu Arbeitsplatzverlusten für menschliche Mitarbeiter führen. Dies könnte massive gesellschaftlichen Problemen nach sich ziehen, wenngleich KI und Roboter auch neue, bisher unbekannte Arbeitsgebiete für Menschen schaffen werden. Letztendlich dürften die Verwerfungen und Strukturbrüche, die im Prinzip eine zweite industrielle Revolution darstellen, nur durch neue gesellschaftliche Normen zu lösen sein: Das könnten kürzere Arbeitszeiten für Menschen, eine adäquate Besteuerung von Robotern und KI-Systemen, so dass die damit erzielten Produktivitätsgewinne gerecht verteilt werden, wie die gezielte Optimierung und Förderung der Zusammenarbeit zwischen Menschen und „Maschinen“ sein.

Eine weitere große Hürde für den Einsatz von humanoiden Robotern sind sicherheitstechnische, rechtliche und ethische Fragen. Wie setze ich humanoide Roboter ein, ohne dass sie zur Gefahr für die Menschen um sie herum werden? Da humanoide Roboter im Prinzip auch IT-Systeme darstellen, können bei Ihnen auch Fehler auftreten. Die Roboter könnten damit außer Kontrolle geraten. Noch größer ist die Gefahr, dass humanoide Roboter im großen Stil gehackt werden und damit für kriminelle oder politische Ziele missbraucht werden. In vielen Punkten ungelöst ist auch die Frage, wer haftet, wenn Roboter Schäden anrichten, Menschen verletzen oder gar töten. Zudem werden zahlreiche Menschen humanoiden Robotern Gefühle entgegenbringen. Humanoide Roboter könnten damit bewusst zur Beeinflussung und Manipulation von Menschen eingesetzt werden.

Sehr geehrte, geehrter..

humanoide Roboter werden zusammen mit KI-Systemen unsere Welt in den kommenden Jahrzehnten dramatisch verändern. Wenn es einem auch mit Blick auf die möglichen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft in vielen Punkten gruselt: Wir werden diese neue Technologie nicht aufhalten können! Es wird vielmehr Aufgabe der Politik, Hersteller und letztendlich auch uns allen sein, dies in geordneten Bahnen und ohne massive gesellschaftliche Verwerfungen zu bewerkstelligen. Ziel muss es ein, dass unsere Welt durch Roboter eine bessere wird. Hoffen wir, dass dies gelingen möge und uns Schreckensszenarien wie in einigen Science-Fiction Filmen, in denen Roboter am Ende die Menschen beherrschen, erspart bleiben.

Für uns Investoren könnte mit dem Aufkommen humanoider Roboter ein äußerst interessanter neuer Wachstumsmarkt entstehen. Aktuell gibt es weltweit schätzungsweise 150 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die an humanoiden Robotern arbeiten. Von den kommerziellen Anbietern kommt knapp die Hälfte aus China und rund 30% aus den USA. Europa und Deutschland haben zumindest einige aufstrebende Unternehmen. Die aktuell wichtigsten Player in den USA sind neben Tesla, Figure AI, Apptronik, Boston Dynamics sowie Sanctuary aus Kanada. In China sind es Unitree Robotics, EngineAI aber auch etablierte Firmen wie Xiaomi und BYD. In Europa das norwegische Unternehmen X1 und in Deutschland die ambitionierte Metzinger Firma Neura Robotics. Die meisten dieser Unternehmen sind noch in privater Hand. Bei Tesla und den großen börsengelisteten chinesischen Firmen ist der Umsatzanteil der Roboter noch verschwindend gering, wenn auch in der Aktienbewertung von Tesla sicher erhebliche Vorschusslorbeeren für den Erfolg des „Optimus“-Roboters enthalten sind. Kurzfristig erscheint es attraktiver den Markt für humanoide Roboter über die Zulieferseite und hier insbesondere die Halbleiterhersteller zu spielen. Der Halbleiteranteil an einem humanoiden Roboter dürfte je nach Model zwischen einigen hundert bis tausenden USD liegen. Insbesondere für Halbleiterunternehmen aus dem IT- und dem Autobereich dürfte sich mit hier ein erhebliches Wachstumspotential ergeben.

Generell kann man festhalten, dass der Markt für humanoide Roboter vor einer großen Zukunft steht. Aktuell befindet er sich allerdings noch in den Kinderschuhen. Es ist zudem sehr wahrscheinlich, dass die optimistischen Prognosen der Hersteller – siehe aktuell bei Tesla – nicht so schnell Realität werden. Neue Technologien brauchen meistens länger als es ihre Protagonisten erhoffen. Auch bei den humanoiden Robotern dürfte der von uns schon oft zitierte „Gartner Hype Cycle“ eintreten. Auf die Euphorie für eine neue Technik folgt eben zunächst eine Phase der Ernüchterung, bevor der wahre ökonomische Erfolg eintritt.

Aber wenn es auch noch etwas länger dauert: Kollege Roboter wird früher oder später kommen! Wir stehen in den Startlöchern, um davon als Investoren für Sie zu profitieren.

Zum Schluß noch etwas in eigener Sache: Ein weiterer Mauersegler verlässt unser Nest und breitet seine Schwingen aus. Auf zu neuen Ufern ist das Motto. So nutzt Dr. Roland Seibt die Chance zur Weiterentwicklung in einem neuen Aufgabengebiet. Wir danken Ihm für den exzellenten Input, mit dem er mit seiner hohen Kompetenz zu unseren Investmentideen beigetragen hat und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Mit besten Grüßen von den Mauerseglern aus Frankfurt!

Jürgen Kaup, Stefan Meyer, Johannes Ries und Uwe Schupp